ASTROFOTOGRAFIA

ASTROFILO

l’

mera CCD da 4.4 micron. In questo caso la

focale ottimale massima da utilizzare con-

sigliata sarà di 3060 mm (un fattore circa

1.11 maggiore di quella teorica in luce mo-

nocromatica) con campionamento effet-

tivo di 0.18”/px e quindi si potrà utilizzare

un sistema moltiplicatore di focale fino a

4x, con lo strumento indicato. Natural-

mente queste sono considerazioni teori-

che, valide solo in condizioni ottimali; nella

pratica il vero limite lo impone il seeing

che quasi sempre degrada la qualità del-

l’immagine anche a focali medie. Conviene

utilizzare sempre valori delle focali che ri-

sultano compatibili con il seeing locale. So-

lamente nelle rare condizioni di seeing

ottimale, con un’immagine priva di “blur-

ring” (letteralmente annebbiamento, sfo-

catura), cioè un’immagine in movimento e

distorta ma sempre ben a fuoco con i det-

tagli fini visibilmente stabili (senza l’effetto

di sfocatura dovuto alla turbolenza), si

potrà spingere lo strumento alle focali li-

mite indicate dalle formule. Le tecniche di

elaborazione delle immagini riescono in-

fatti a compensare abbastanza bene le

componenti di distorsione e di movimento

del see-ing, ma non riescono a correggere

gli effetti di sfocatura dovuti alla compo-

nente di blurring, la cui ampiezza dipende

dal quadrato della focale dello strumento,

a parità di condizioni atmosferiche. Questo

comporta che un buon osservatore solare

sperimenti, per un dato luogo di osserva-

zione, quali sono i momenti migliori (in

termini di seeing) per riprendere in alta ri-

soluzione il Sole. Non esiste infatti una re-

gola generale che valga per tutti i luoghi e

per ogni periodo dell’anno: bisogna verifi-

care in modo empirico in quale momento

del giorno, in un dato periodo dell’anno, è

opportuno fare le riprese solari, minimiz-

zando gli effetti del seeing locale.

Per la scelta della focale vale, in conclu-

sione, sempre la regola generale: è meglio

una immagine ben definita, ricca di detta-

gli a grande scala che un’immagine con-

fusa e sfocata a piccola scala.

n

L

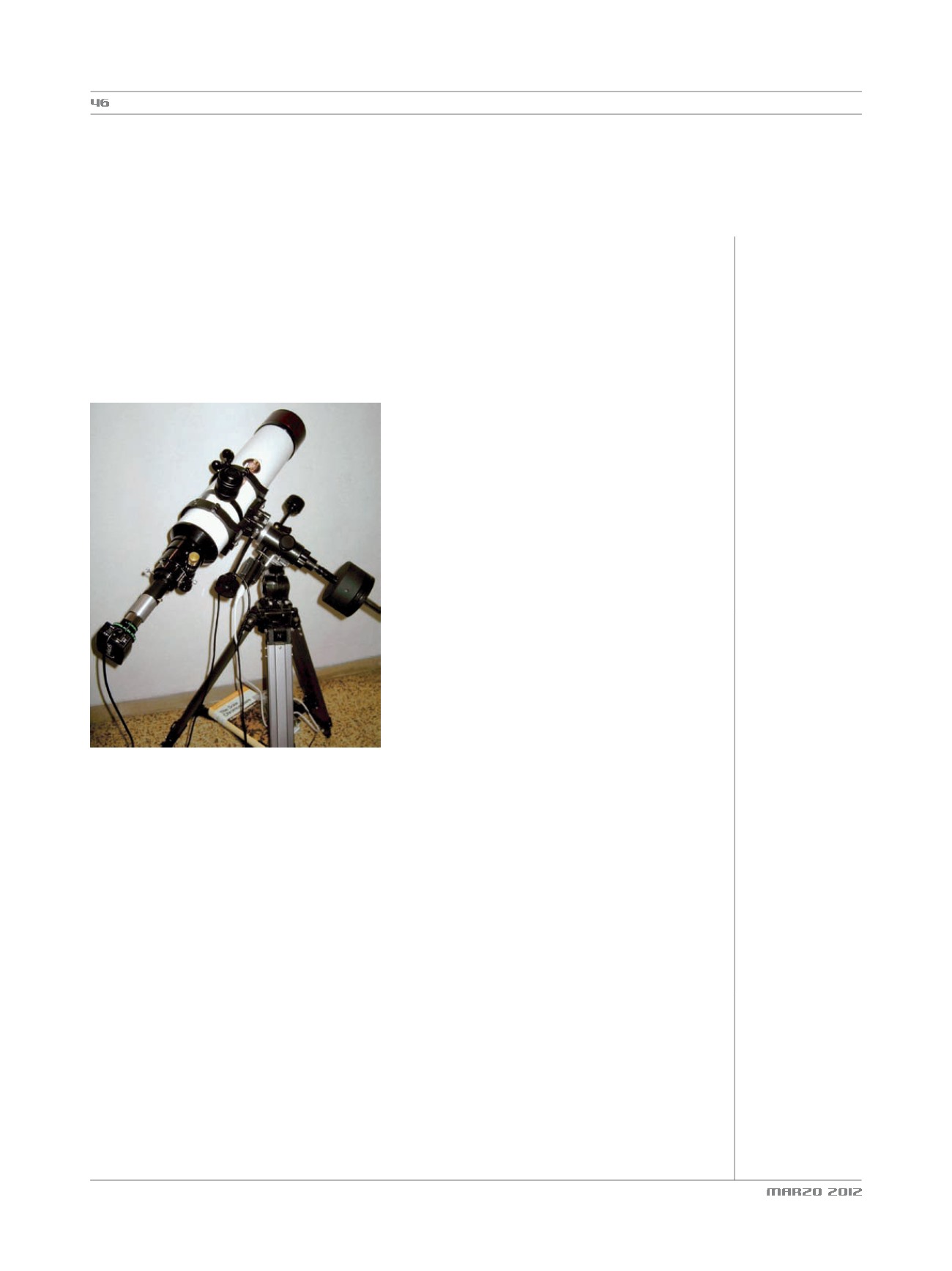

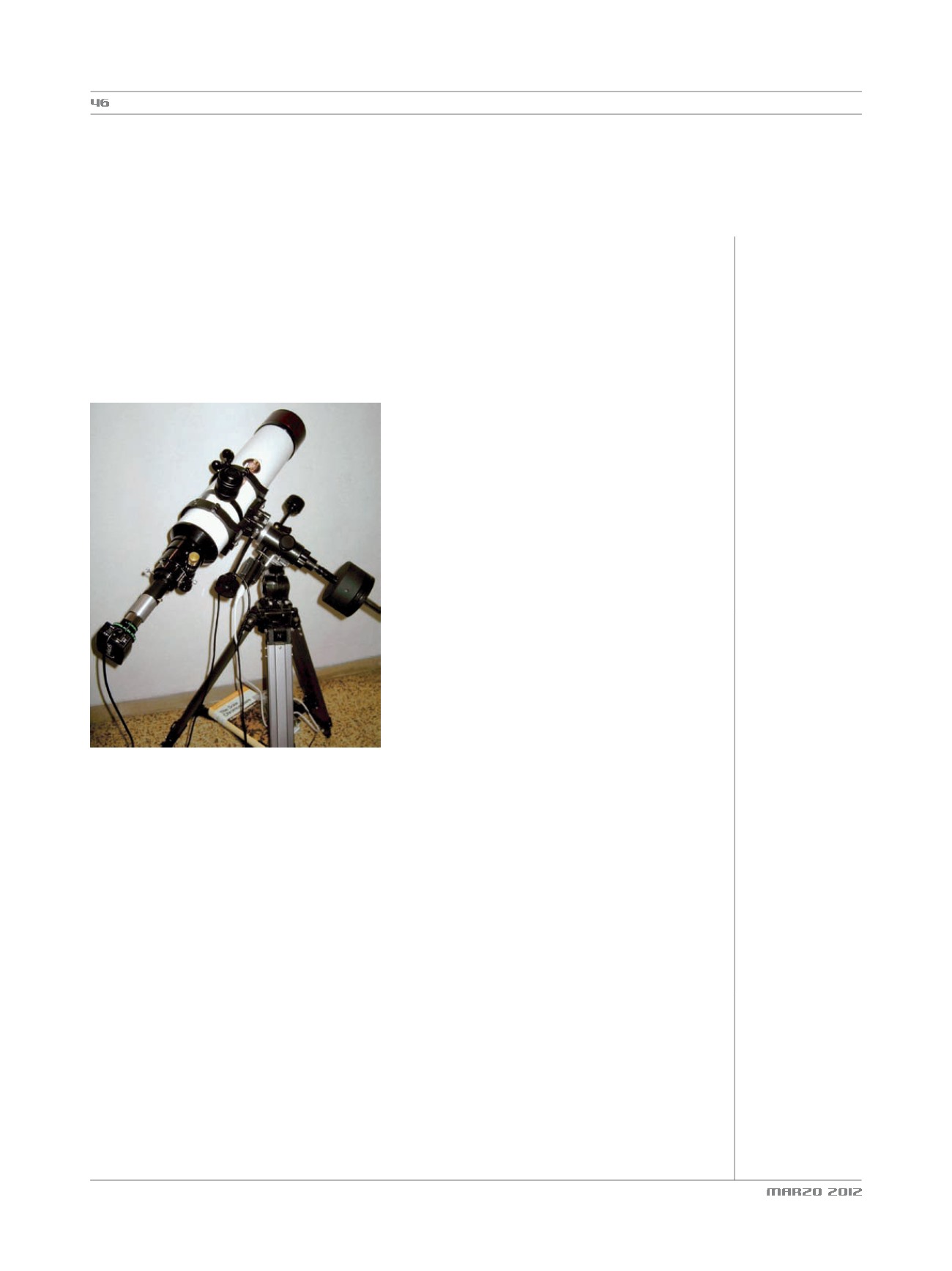

a strumentazione utilizzata dall’autore per

riprendere le due immagini di pagina 44: ri-

frattore 102/714 con filtro H-

α

e camera CCD.

che per seeing si intende il fenomeno di de-

terioramento dell’immagine di una sor-

gente astronomica la cui radiazione,

attraversando l’atmosfera prima di giun-

gere a noi, subisce l’effetto dei moti casuali

delle celle d’aria che si trovano a differenti

temperature e densità, variandone l’indice

di rifrazione e provocando così la distor-

sione, lo spostamento e il deterioramento

casuale del fascio di luce rilevato (U. Gros-

smann-Doerth, 1969). Si sarà già capito che

la formula teorica per la risoluzione di-

pende anche dalla lunghezza d’onda della

radiazione osservata. Nel caso di osserva-

zioni in luce monocromatica nella banda

H

α

,

λ

= 656.28 nm, la risoluzione R aumenta

di un fattore 1.15 e quindi anche il campio-

namento, riducendo la focale ottimale.

D’altra parte, i fotografi esperti in luce mo-

nocromatica sanno dall’esperienza pratica

che è bene come norma generale non spin-

gere lo strumento sopra al rapporto empi-

rico f/30 (rapporto tra focale e diametro

dello strumento), per non incorrere in una

degradazione eccessiva dell’immagine mo-

nocromatica che impedisce da un lato una

precisa messa a fuoco e dall’altro esalta i di-

fetti e le limitazioni dell’ottica e del sen-

sore. Supponiamo quindi di utilizzare uno

strumento dedicato in H

α

aperto a f/7

(D=102 mm, F=714 mm) e di utilizzare la ca-