ASTROFILO

l’

GALASSIE

D

i recente, astronomi dell’Harvard-Smi-

thsonian Center for Astrophysics (CfA)

hanno utilizzato lo strumento IRAC a

bordo dell’osservatorio spaziale infrarosso

Spitzer per scoprire quattro galassie che ap-

paiono insolitamente rosse. Sono talmente

rosse che riprodurre i loro colori con i modelli

richiede valori di età, massa ed estinzione

della polvere così estremi da far pensare che

i correnti modelli sull’evoluzione delle galas-

sie possano essere sbagliati.

Ma cominciamo col chiarire che cosa inten-

diamo quando in astronomia definiamo un

oggetto “rosso”. I sensori attraverso i quali

vengono riprese le immagini di galassie lon-

tane sono monocromatici, quindi diversi da

quelli delle più familiari camere digitali che

catturano i colori automaticamente. Qualun-

que astrofotografo abbastanza serio sa che

devono essere usati dei filtri per registrare i

colori quando si usano sensori specifici per

astronomia. Se un oggetto è rosso, l’imma-

gine monocromatica apparirà più brillante

attraverso un filtro rosso che non attraverso

un filtro blu, cosicché i colori potranno essere

assegnati successivamente, quando i vari ca-

nali saranno combinati via software. Le im-

magini a colori sono tipicamente la somma

di immagini ottenute tramite filtri rossi, verdi

e blu, il che equivale a riprodurre i principali

colori visibili all’occhio umano.

Gli astronomi estendono il concetto di colore

oltre le lunghezze d’onda alle quali possiamo

realmente vedere i colori, pertanto, un og-

getto che appare più brillante alla lunghez-

za d’onda di 2 micron che non a quella di 1

micron è definito “rosso”. Il tutto è abba-

stanza intuibile e il descrivere gli oggetti

come “rossi” o “blu” facendo riferimento a

una specifica coppia di lunghezze d’onda o

di filtri è un modo semplice per comparare

quegli stessi oggetti; un’utile sintesi in un

campo già stracolmo di termini ottusi.

Nel caso delle quattro galassie estrema-

mente rosse scoperte da Spitrzer stiamo

considerando lunghezze d’onda collocate

nel range del vicino e medio infrarosso,

esattamente a 1.65 e 4.5 micron (entrambe

oltre la visione umana). A queste lunghezze

d’onda il Sole, ad esempio, che ha il suo

picco di emissione nel visibile, ha una lumi-

nosità che cade vertiginosamente passando

da 1.65 a 4.5 micron, rendendolo “blu” in

questi filtri. La luce proveniente da una ga-

lassia normale altro non è che la somma di

miliardi di stelle con diverse temperature, e

anch’esse tendono a essere più deboli a 4.5

micron che non a 1.65 micron.

Allora perché c’è così tanto clamore per la

scoperta di alcune galassie estremamente

rosse? I vari effetti che possono agire per ren-

dere le galassie “rosse” in quelle lunghezze

d’onda sono al cuore del perché oggetti

molto rossi attirano l’interesse dei ricercatori.

Il primo effetto è semplicemente il redshift

della sorgente. La velocità di recessione per

una sorgente molto distante sposterà l’emis-

sione di una galassia verso il rosso. È interes-

A

sinistra sono

evidenziate

28 galassie parti-

colarmente rosse

appartenenti

all’universo con

età inferiore al

miliardo di anni.

[NASA, ESA, R.

Bouwens and G.

Illingworth (Uni-

versity of Cali-

fornia, Santa

Cruz, USA)]

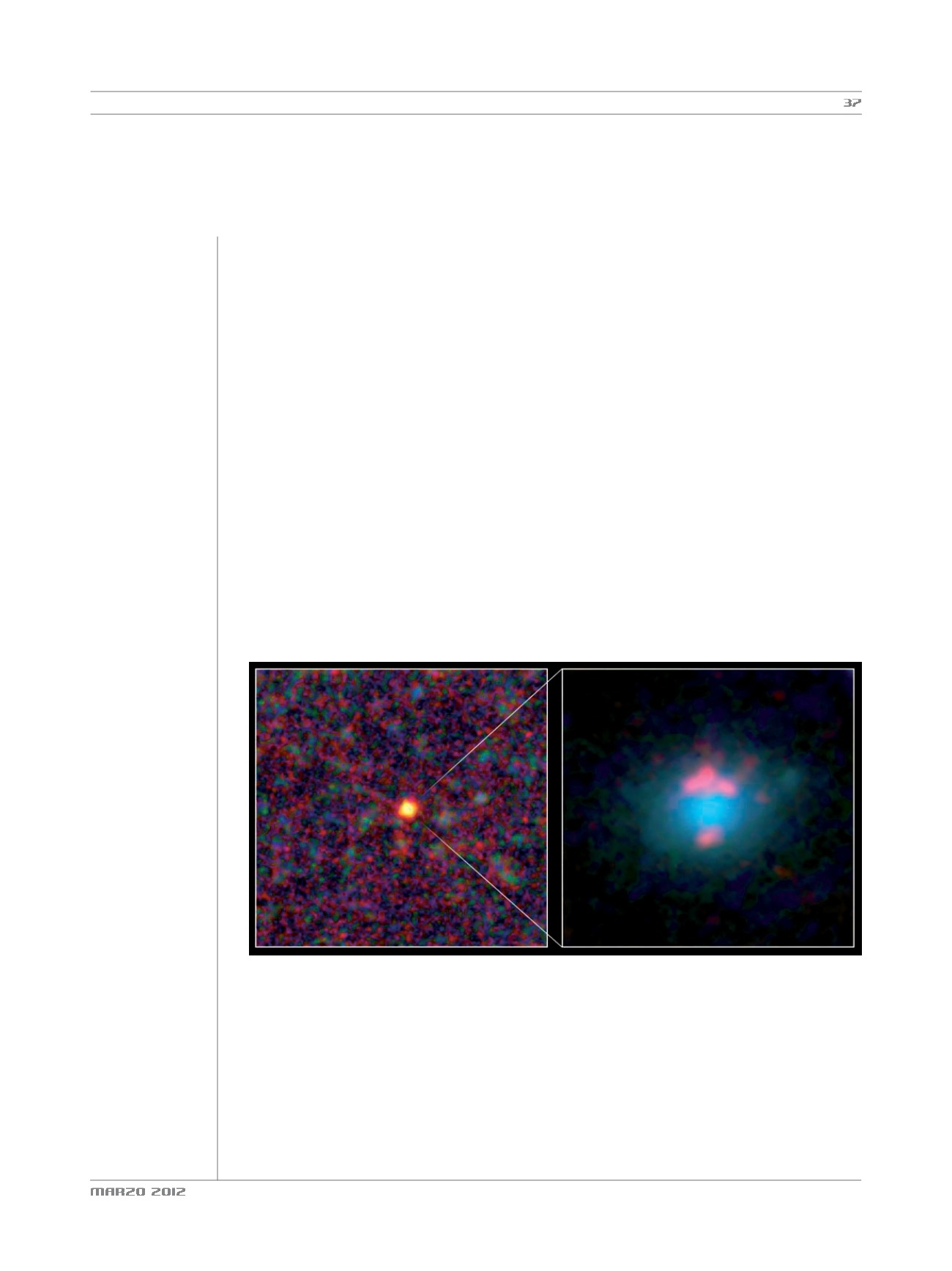

L

a forte compo-

nente rossa

nella luce di ga-

lassie lontane può

essere messa in

evidenza anche

attraverso il feno-

meno delle lenti

gravitazionali. Nel

riquadro di sini-

stra, una galassia

ripresa con il tele-

scopio spaziale

Herschel (IR); in

quello di destra,

la stessa galassia

ripresa in maggior

dettaglio in luce

visibile e blu, con

sovrapposizione

di luce submilli-

metrica e rossa.

[ESA/NASA, JPL-

Caltech, Keck/SMA]