ASTROBIOLOGIA

ASTROFILO

l’

terre emerse. Nella luce cinerea, dunque, non

solo doveva esserci traccia di tutto ciò, ma os-

servando con opportuna risoluzione lo spet-

tro della luce polarizzata (si parla in questo

caso di “spettropolarimetria”) sarebbe stato

anche possibile identificare composti mole-

colari riferibili a ben determinate regioni

della litosfera, dell’idrosfera e dell’atmosfera,

compatibilmente con ciò che la Terra riflet-

teva di sé verso la Luna in un dato istante.

C’era a quel punto da stabilire la migliore

strategia “geometrica” con la quale affron-

tare le osservazioni. In prossimità del pleni-

lunio ovviamente no, perché la luce cinerea

risulta sovrastata da quella solare riflessa,

ma soprattutto perché la Terra vista dalla

Luna è quasi completamente in ombra,

quindi non c’è da parte di essa un’illumina-

zione significativa.

Osservazioni sconsigliabili anche in prossi-

mità del novilunio, quando il nostro satellite

è accompagnato in cielo dal Sole. Eliminate

le sizigie (luna nuova e luna piena) e i giorni

ad esse prossimi, non restavano che le qua-

drature, con la Terra e la Luna che si presen-

tano reciprocamente illuminate per metà

(primo e ultimo quarto), in condizioni ideali

di cielo buio per l’osservatore posto nel-

l’emisfero notturno del nostro pianeta.

Sapendo quali conformazioni oceaniche,

terrestri e atmosferiche si presentavano in

un determinato momento riflesse nella

metà oscura del disco lunare, Sterzik e col-

leghi hanno preso una quantità di spettri in

diverse bande (da circa 400 nm a 900 nm),

trovando come la polarizzazione della luce

riflessa prima dalla Terra e poi dalla Luna sia

fortemente dipendente dalla copertura nu-

volosa e dalla lunghezza d’onda osservata.

Attraverso lo studio del comportamento di

alcuni elementi caratteristici, i tre ricercatori

sono riusciti a determinare il contributo fra-

zionale della superficie oceanica e delle nubi

(apprezzando persino variazioni nella coper-

U

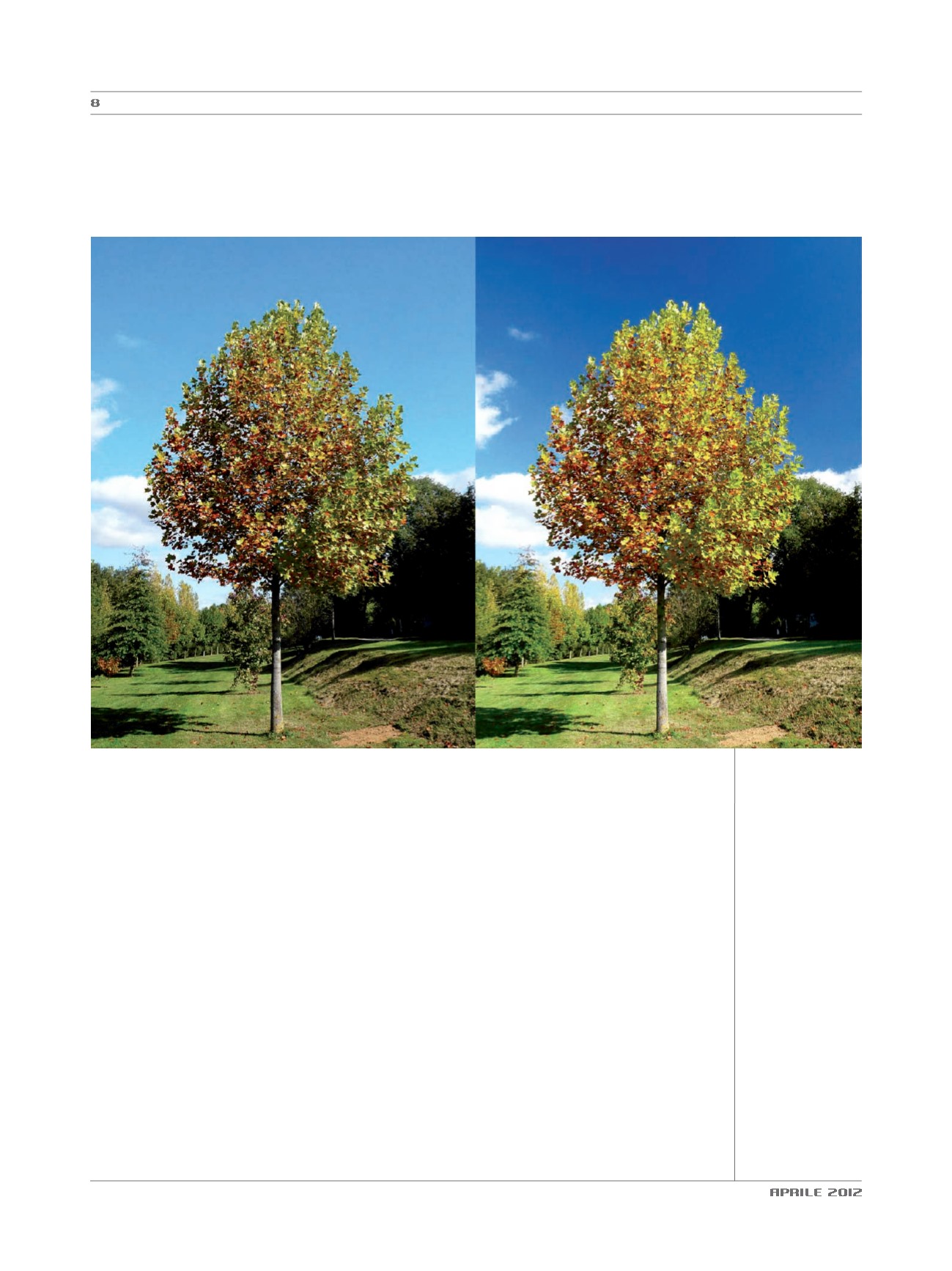

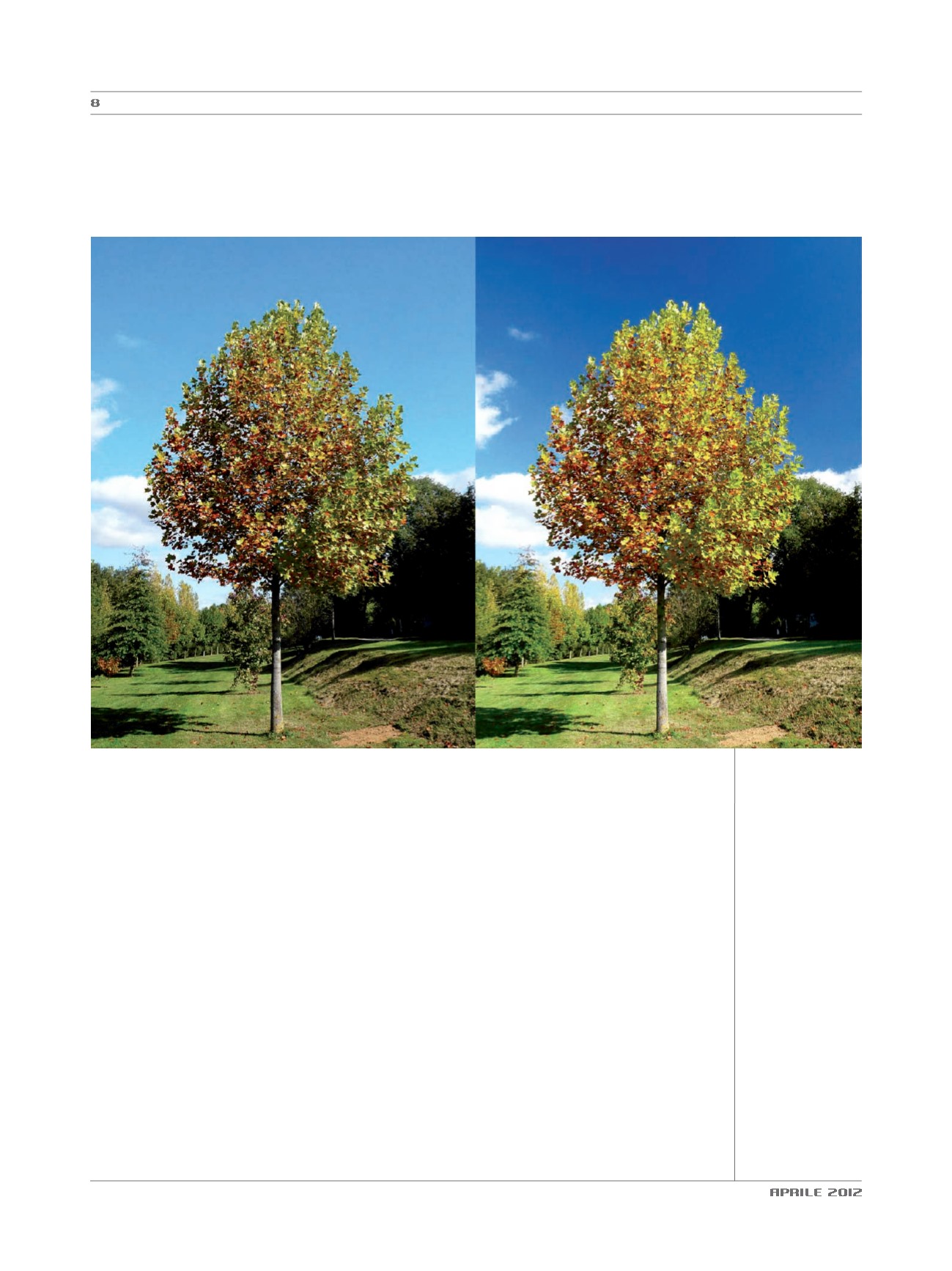

n esempio di

come la pola-

rizzazione della

luce possa essere

sfruttata nella fo-

tografia tradizio-

nale: nell’imma-

gine di sinistra il

bucolico paesag-

gio è stato ripre-

so senza filtro po-

larizzatore, men-

tre a destra con il

filtro applicato al-

l’obiettivo e op-

portunamente

ruotato. Questa

seconda imma-

gine è complessi-

vamente migliore

e il cielo guada-

gna parecchio

dall’eliminazione

della luce diffusa.