GENNAIO-FEBBRAIO 2015

PLANETOLOGIA

ASTROFILO

l’

ottici operanti in luce bianca, mentre nei telescopi infrarossi lascia

intravedere scenari per lo più indistinti. Oggi, però, ALMA offre op-

portunità di ricerca prima impensabili e questo principalmente per

due buoni motivi. Uno è relativo alle lunghezze d'onda raggiungi-

bili, che sono compatibili con ambienti più freddi di quelli raggiun-

gibili con telescopi più tradizionali, e i dischi protoplanetari sono

ambienti decisamente freddi (poche decine di kelvin). L'altro buon

motivo è legato all'altissima risoluzione angolare delle immagini ot-

tenibili con ALMA, sfruttando i principi dell'interferometria, per i

quali più lontani sono fra loro i singoli elementi di una rete di tele-

scopi o radiotelescopi, più elevato sarà il potere risolutivo risultante

(e più difficile sarà sovrapporre costruttivamente i diversi segnali ac-

quisiti). Le 66 di antenne di ALMA possono essere disposte su un'a-

rea ampia fino a 16 km, che per quanto concerne la risoluzione e-

quivale a utilizzare un'unica antenna di quel diametro. Per con-

fronto si consideri che altri strumenti simili che operano a lunghezze

d'onda millimetriche hanno antenne che possono essere separate

al massimo di un paio di chilometri.

Lo scorso settembre ALMA ha iniziato un periodo di test con acqui-

sizione di immagini su una base ampia 15 km, quindi vicina al mas-

simo consentito, e i risultati non si sono fatti attendere. Lo strumento

ha infatti prodotto quella che gli astronomi considerano la migliore

L

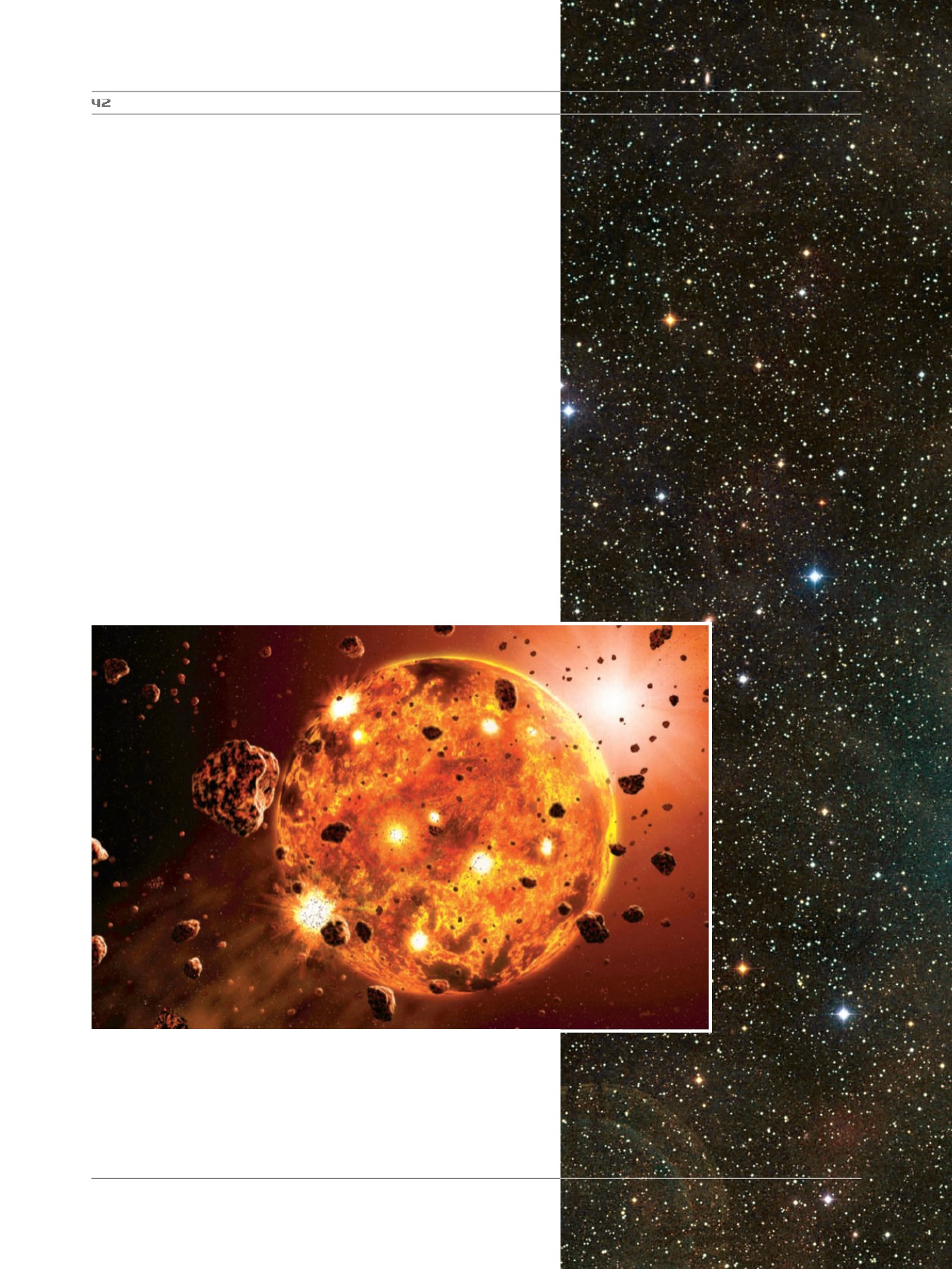

’illustrazione qui sopra rende l’idea di come avviene l’accrescimento dei

corpi solidi all’interno dei dischi protoplanetari: da semplici conglomerati

di granelli simili alla sabbia si arriva a oggetti di taglia planetaria. A destra,

la grande regione nebulare della costellazione del Toro, nella quale è nata

meno di 1 milione di anni fa la stella HL Tauri (indicata dalla freccia) col suo

disco protoplanetario. [Alan Brandon/Nature, ESO/Digitized Sky Survey 2]