CORPI MINORI

ASTROFILO

l’

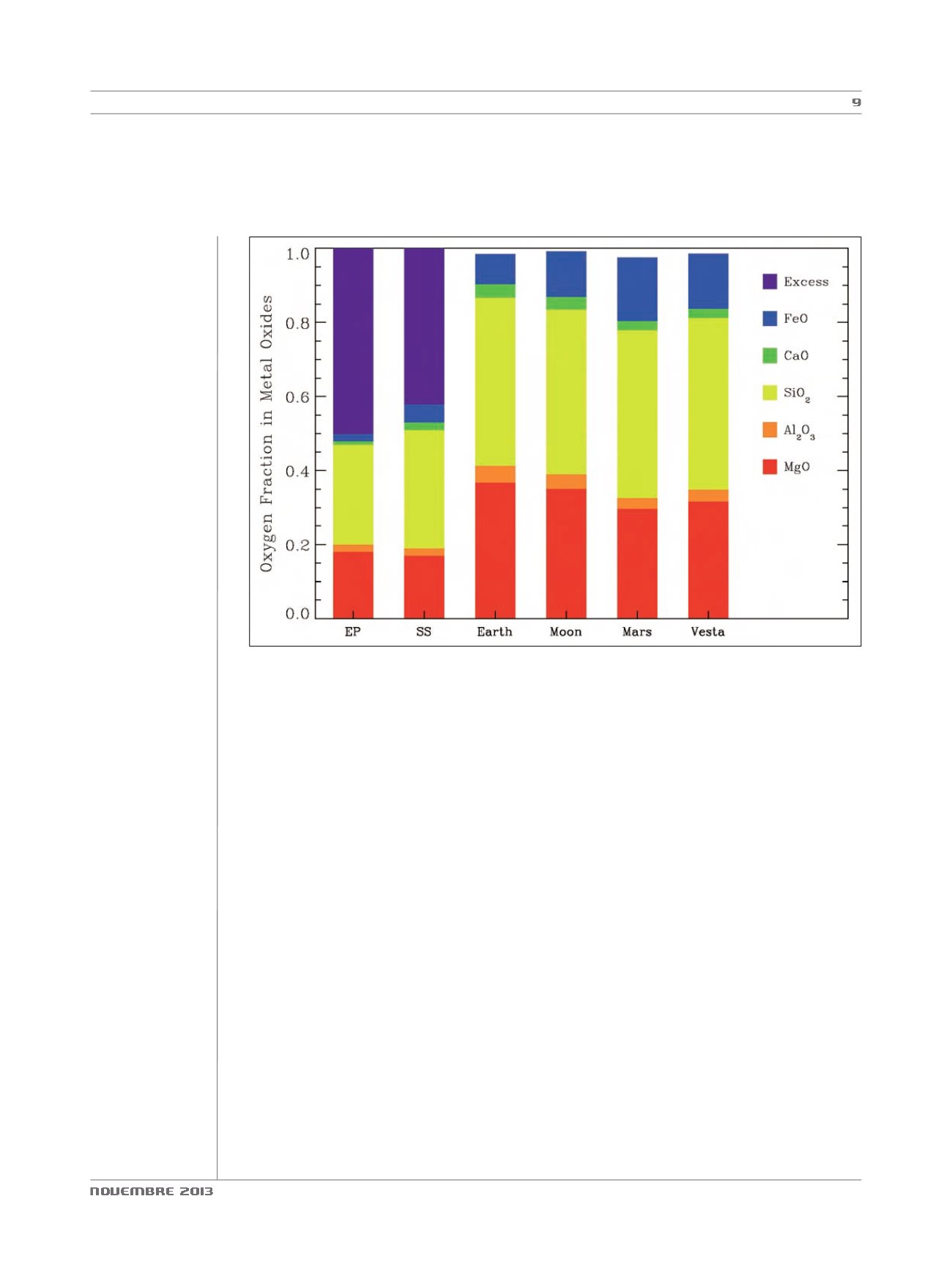

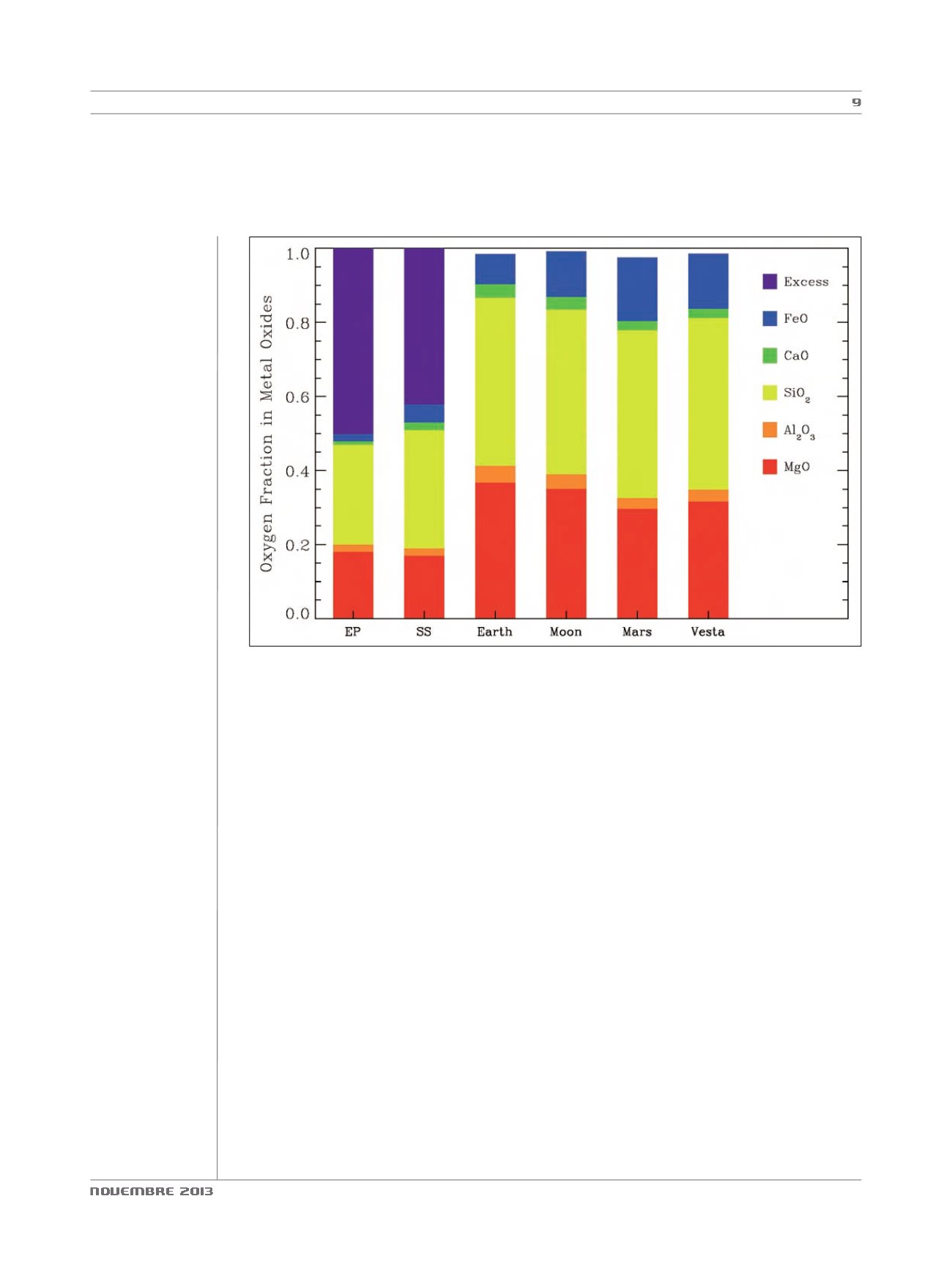

L

e prime due

colonne di

questo diagram-

ma mostrano in

viola le frazioni

di ossigeno libero

attese sulla su-

perficie di GD 61

nei casi in cui il

trasferimento sia

all’inizio (EP) o in

una fase interme-

dia stabile (SS).

Le altre colonne

indicano la com-

posizione di cro-

sta e mantello di

Terra, Luna, Mar-

te e Vesta. Nes-

suno di questi

corpi mostra ec-

cessi di ossigeno

libero, mentre ne

hanno frazioni

maggiori legate

ad altri elementi.

[J. Farihi et al.]

sferico di idrogeno sufficiente a dar conto

del primo come sottoprodotto della rottura

delle molecole di acqua; l'ossigeno deve co-

munque superare quello atteso dalla rot-

tura dei composti diversi dall'acqua che

concorre a formare; deve infine esistere un

disco circumstellare di detriti derivante da

un corpo roccioso disgregato. La presenza

di quest'ultimo è determinante perché ga-

rantisce che l'inquinamento degli strati più

esterni della nana è ancora in corso e non

può che avere in quel disco la sua causa, il

che, tramite opportuni modelli matematici,

permette di stimare le abbondanze attese

dei vari elementi e quindi di rilevare un

eventuale eccesso di ossigeno riferibile al

corpo progenitore.

Negli ultimi anni sono stati scoperti attorno

a una trentina di nane bianche altrettanti

dischi di detriti, molto probabilmente pro-

dotti dalla distruzione mareale di asteroidi.

Fra tutti i sistemi, l'unico che soddisfa i re-

quisiti di cui sopra è quello di GD 61 e da un

recente lavoro condotto dai tre ricercatori

cui si accennava all’inizio e che rispondono

ai nomi di Jay Farihi (University of Cam-

bridge), Boris Gänsicke (University of War-

wick) e Detlev Koester (University of Kiel) è

risultato che nel caso di quella nana l'ec-

cesso di ossigeno è così rilevante che non

meno del 26% della massa dell'asteroide di-

strutto doveva essere costituita di acqua

(per confronto, sulla Terra c'è in propor-

zione mille volte meno acqua).

I tre ricercatori hanno analizzato la luce di

GD 61 sia nell'ultravioletto sia nel visibile,

utilizzando dati spettroscopici raccolti col te-

lescopio spaziale Hubble e con uno dei due

telescopi Keck delle Hawaii. Con quel tipo di

osservazioni è stato possibile stimare le ab-

bondanze relative di una serie di elementi

che si legano facilmente all'ossigeno, ossia

magnesio, alluminio, silicio, calcio e ferro,

che formano MgO, Al

2

O

3

, SiO

2

, CaO e FeO.

Anche considerando le massime quantità di

ossigeno che avrebbero potuto liberarsi da

tali molecole e l'apporto di ossigeno mole-

colare, questo elemento rivelatore continua

a presentarsi in quantità tale che per spie-

garne l'origine non si può che ricorrere alla

rottura delle molecole dell'acqua. (Da no-

tare che nel budget dell'ossigeno non è

stato considerato l'eventuale apporto della

CO

2

, dal momento che la presenza del car-

bonio negli spettri di GD 61 è trascurabile,

cosa che avalla la natura asteroidale e non