28

SUPERNOVAE

ASTROFILO

l’

sua luce nei mesi successivi all'esplosione,

elemento che diviene via via sempre più ra-

refatto (e quindi meno rilevabile) a causa

dell'espansione del residuo di supernova.

Contemporaneamente inizia invece ad ab-

bondare l'elio, chiara indicazione del fatto

che il progenitore aveva precedentemente

perso gli strati più esterni, nei quali domina

l'idrogeno. Ciò non accade in una classica su-

pernova di Tipo

II

, dove l'idro-

geno rimane facilmente rile-

vabile per lungo tempo. Per-

ché questa differenza? Qual è

il meccanismo che sottrae ai

progenitori del Tipo

II

b gli

strati esterni di idrogeno? Gli

astronomi si sono posti queste

domande sin dalle prime sco-

perte di quella variante e le

possibili risposte sono venute

dal fronte teorico, con la co-

struzione di modelli concordi

su uno scenario che vede una

stella compagna strappare l'i-

drogeno al vicino progenitore della super-

nova. Quest'ultimo, giunto al termine della

sua esistenza, si espande come supergigante

rossa e i suoi strati più esterni ricchissimi di

idrogeno raggiungono la stella compagna

(meno massiccia e quindi ancora in “buona

salute”), la quale li risucchia attraverso il pun-

to di contatto dei due lobi di Roche (le “sfere”

d’influenza gravitazionale delle due stelle).

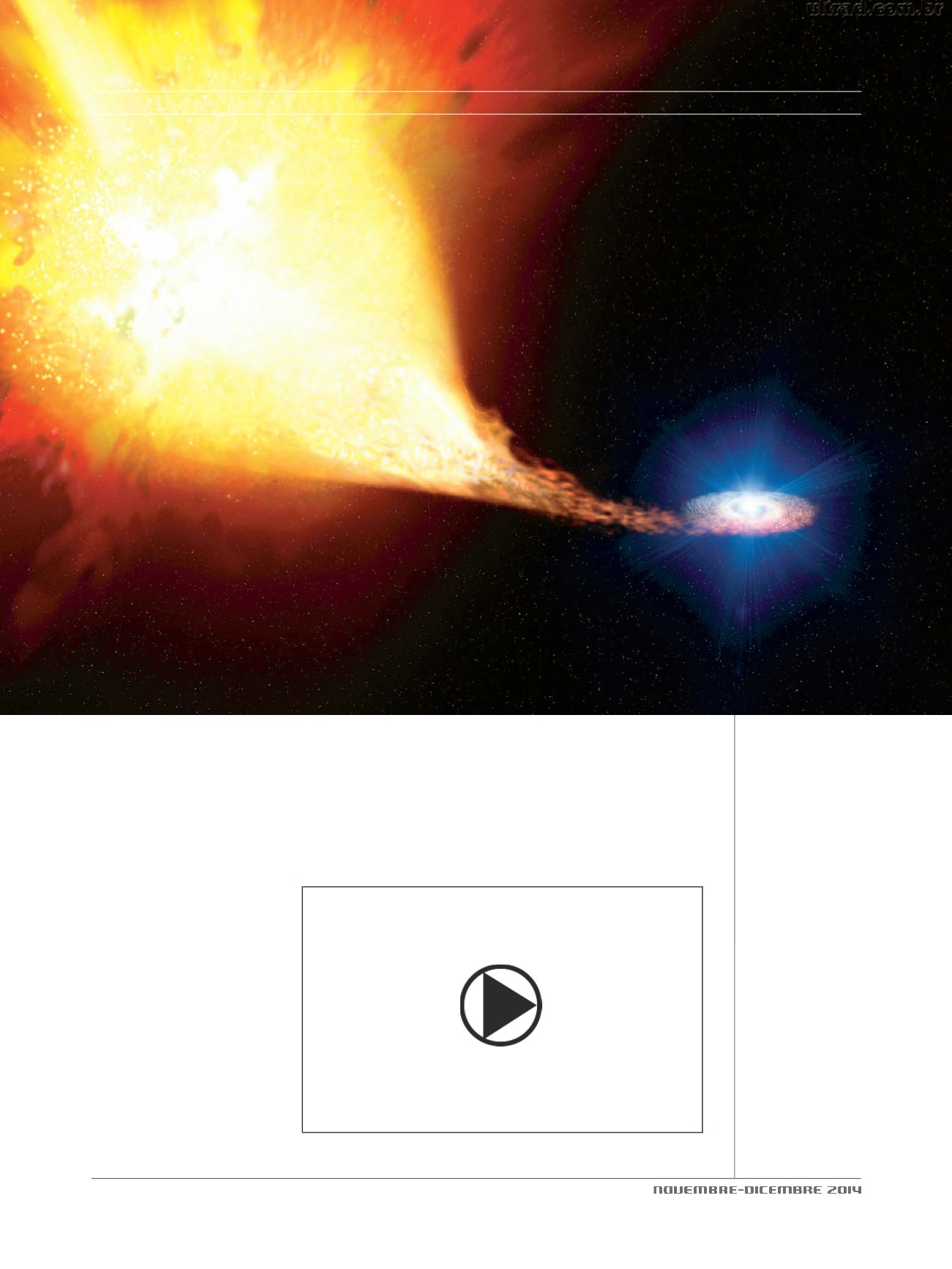

R

appresenta-

zione artistica

del sistema bina-

rio all’origine

della SN 1993J,

dove una super-

gigante rossa

giunta al termine

della sua esi-

stenza esplode

mentre la stella

compagna sta an-

cora sottraendo-

le gli strati più

esterni di idro-

geno. A fianco,

un video che illu-

stra più dettaglia-

tamente quel

medesimo scena-

rio. [ESA/Hubble

(M. Kornmesser &

L. L. Christensen)]