siano sufficientemente inde-

boliti da lasciar intravedere

le tracce spettrali dell'even-

tuale stella compagna, va

da sé che il miglior candi-

dato per una ricerca in tal

senso sia l'esplosione più

datata, quindi quella del-

la SN 1993J (scoperta il

28 marzo 1993 dall'astro-

filo spagnolo Francisco

Garcia). Oltre che per mo-

tivi temporali, quest'ul-

tima è un ottimo target

anche per via della sua

relativa vicinanza, essen-

do esplosa in M81, una

ben nota galassia dell'Or-

sa Maggiore, distante “so-

lamente” 11 milioni di anni

luce. È di fatto la più vicina

supernova di Tipo

II

b finora

osservata dagli astronomi e

la possibilità di scoprire la sua

stella compagna ha stimolato

diverse ricerche nell'ultimo ven-

tennio. Avendo gli astronomi i-

dentificato il progenitore della SN

1993J come supergigante di tipo

spettrale K (temperatura superficiale

non lontana dai 4000 kelvin), era stato

previsto che dal 2006 la radiazione pro-

veniente dal residuo dell'esplosione sa-

rebbe divenuta sufficientemente debole da

consentire di riconoscere il contributo della

stella compagna sotto forma di un eccesso di ra-

diazione ultravioletta. Un flusso di quel tipo, nor-

malmente atteso in presenza di una stella cal-

dissima, era già stato parzialmente rilevato nel

2002 e nel 2004 grazie a osservazioni condotte con

ASTROFILO

l’

SUPERNOVAE

NOVEMBRE-DICEMBRE 2014

30

E

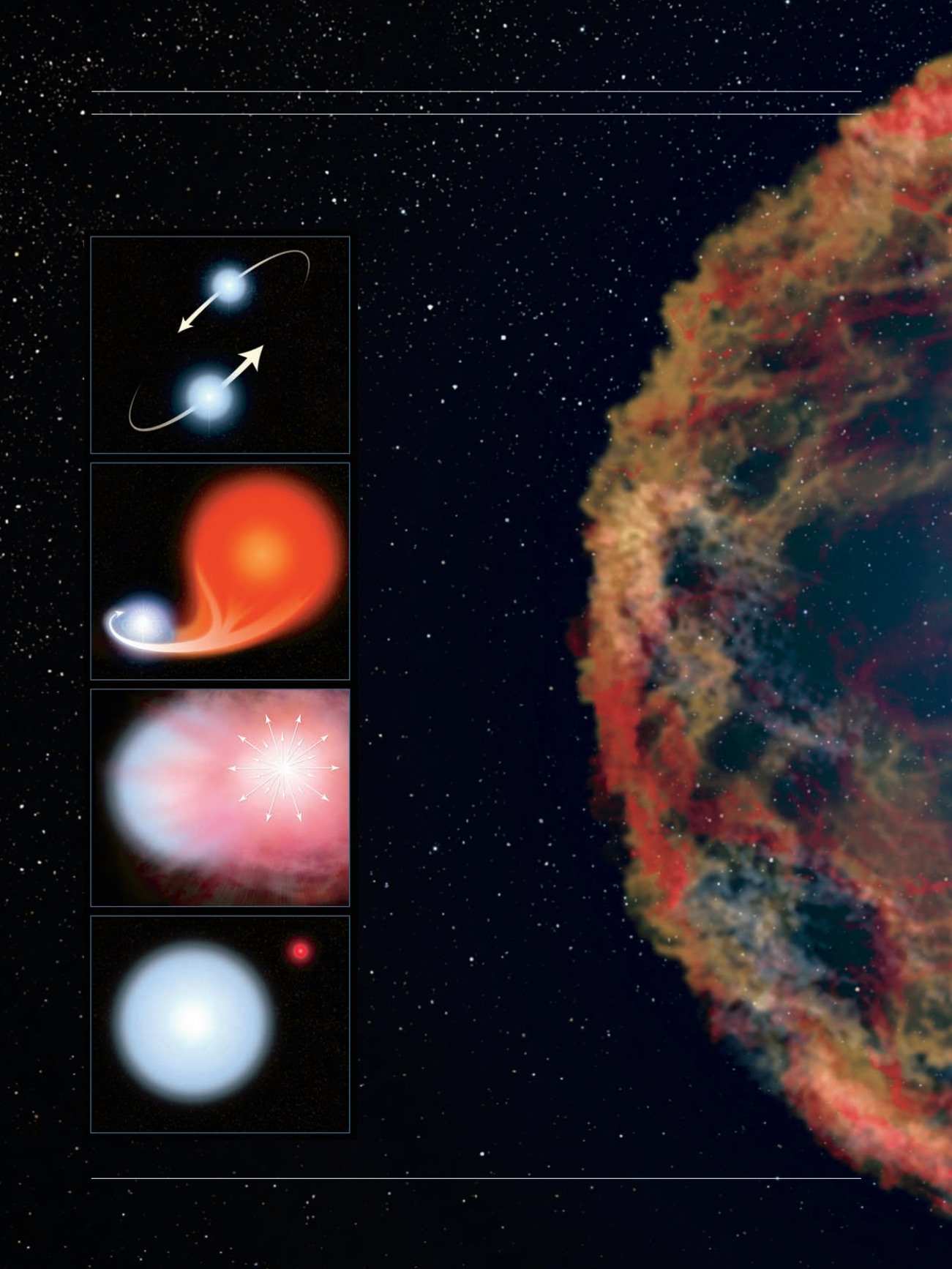

cco, in sintesi, come si forma una supernova di

tipo

II

b: due stelle giganti orbitano attorno al

comune baricentro fin quando una di esse sot-

trae grandi quantità di idrogeno alla compa-

gna divenuta supergigante rossa. Quest’ul-

tima esplode lasciando un residuo compo-

sto prevalentemente di elio, elemento che

finisce col caratterizzare anche la stella su-

perstite. [NASA, ESA, and A. Feild (STScI)]

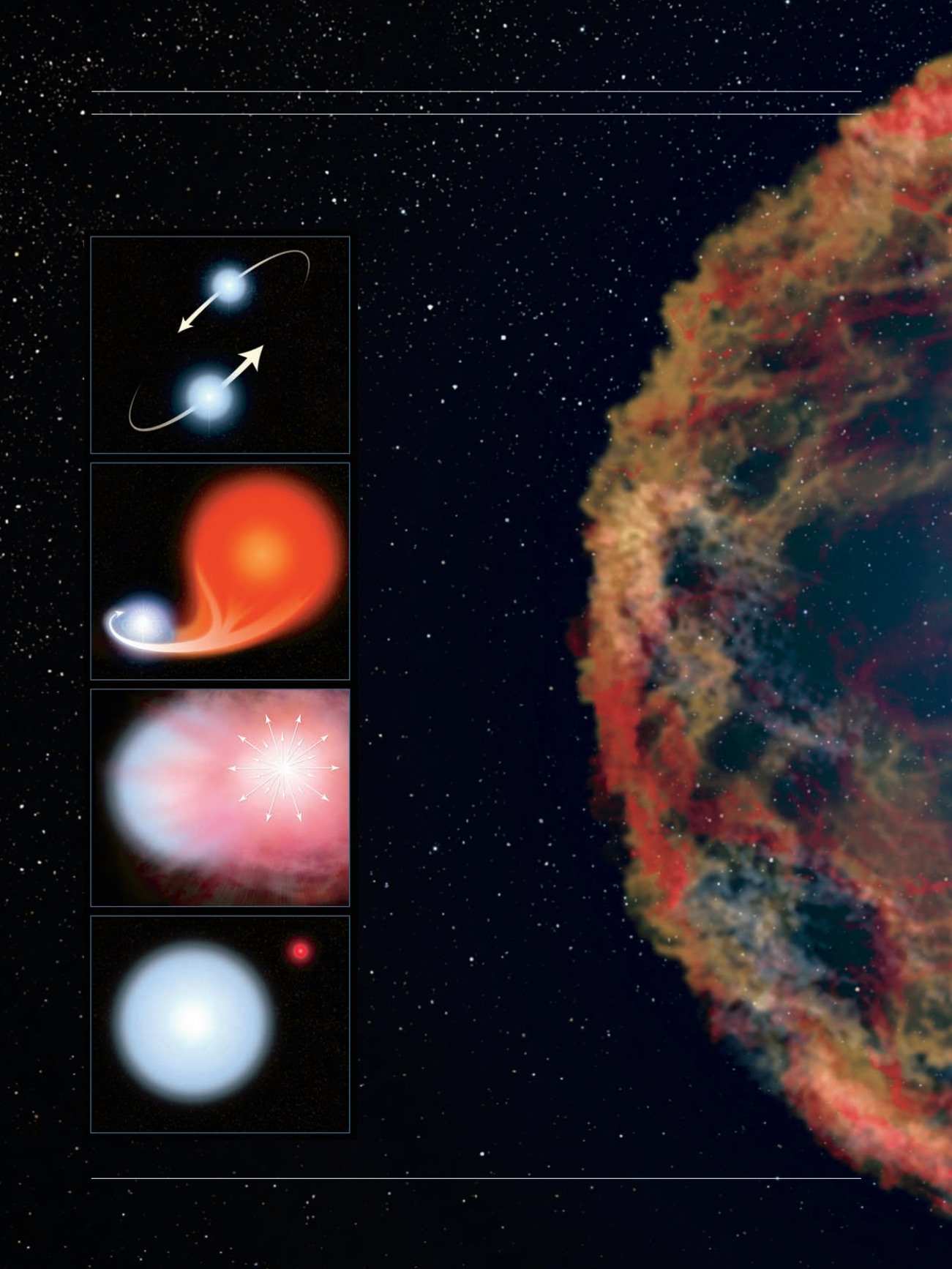

A piena pagina, una visione artistica del

residuo della SN 1993J. [NASA, ESA,

and G. Bacon (STScI)]