STRUMENTI

ASTROFILO

l’

nel mio laboratorio di Campobasso,

ho fotografato tutte le parti della

montatura; quindi l’ho smontata

completamente pezzo per pezzo in

modo da studiarne bene tutti i com-

ponenti. La montatura era costituita

essenzialmente di due assi in acciaio

C40 (da 30 mm di diametro l’asse di

declinazione e da 40 mm di diame-

tro l’asse orario), una fusione di allu-

minio con gli alloggiamenti per i

due cuscinetti dell’asse di declina-

zione, una seconda fusione con le

sedi dei due cuscinetti dell’asse ora-

rio, una terza fusione che univa

l’asse orario alla base della monta-

tura, consentendone la messa in po-

stazione (con semplice dispositivo a

vite in ottone per la regolazione

fine in altezza), una quarta fusione

che rappresentava il “trait d’union”

con la colonna, alta circa un metro,

con sezione di 170 mm, e infine tre

razze in fusione di alluminio, dotate

ciascuna di una vite in acciaio C40,

con manopola zigrinata in alluminio

e base di appoggio “orientabile”

grazie a una sfera di acciaio inserita

al suo interno; ciascuna razza era

dotata della sede per l’inserimento

di una ruota piroettante.

Il sistema di inseguimento in A.R.

era costituito da una corona den-

fusi a quei tempi, come ad esempio

il classico riflettorino 114/900 e si-

mili. Con montature come le Astro

Italia era già possibile iniziare a ci-

mentarsi con la fotografia a lunga

posa, che ai tempi veniva effettuata

con pellicole ipersensibilizzate e (so-

vente) inseguimento manuale con

l’occhio al telescopio di guida.

La montatura oggetto di questo re-

stauro era depositata in un capan-

none agricolo presso Latina; le parti

in acciaio erano completamente os-

sidate, la colonna in ferro e le fu-

sioni in alluminio erano state

probabilmente riverniciate alla

buona anni prima con un prodotto

inadeguato, e il tutto aveva un

aspetto decisamente poco invitante.

In complesso però, a parte l’assenza

del nonio del cerchio di declina-

zione, la montatura era completa di

tutte le sue componenti. Il prece-

dente proprietario aveva rimosso gli

anelli per l’attacco del tubo del tele-

scopio e aveva installato un sup-

porto artigianale per barra a coda di

rondine tipo Losmandy; inoltre la fi-

lettatura del contrappeso era stata

eliminata e vi era stata inserita una

manopola per bloccarlo. Peso com-

plessivo della montatura circa 60 kg.

Per prima cosa, dopo averla portata

S

i può far rinascere da un muc-

chio di rottami una gloriosa

montatura di 30 anni fa? Sì, si

può. Vi racconto la mia esperienza.

Circa due anni or sono, mentre cer-

cavo tutt’altro sul web, mi sono im-

battuto in una vecchia montatura

equatoriale Astro Italia in vendita.

Sono affettivamente legato a que-

sto tipo di strumenti in quanto mi ri-

cordano i tempi del mio ingresso nel

mondo astronomico

(primi anni '80), nonché

un telescopio che al-

l'epoca misi insieme e che

installai proprio sopra una

di quelle montature. Per

questi motivi ho deciso di

acquistarla e di intrapren-

derne il restauro.

Può essere utile per i let-

tori più giovani sapere che

le montature Astro Italia

erano prodotte da una

ditta romana in tre diversi

modelli: la “Standard T”,

di tipo “tedesco” o “a

sbalzo”, dotata di corona

dentata e vite senza fine

sull’asse orario e di brac-

cetto tangente per i movimenti fini

in declinazione; la “Professional T”,

anch’essa alla tedesca, che aveva

corona dentata e vite sia in A.R. sia

in declinazione; infine un terzo

modello a forcella. Tutte venivano

fornite su treppiede o colonna con

tre razze a 120° e viti calanti, ed

eventualmente con variatore di fre-

quenza e pulsantiera.

Sicuramente molto poco portatili

per il loro ingombro e per il loro

peso, non particolarmente economi-

che (io pagai la mia quasi 3 milioni

di lire nel 1984), queste montature,

così come quelle prodotte nello

stesso periodo da altri noti artigiani

(Urania, Spada, Marcon etc.) erano

considerate montature “serie”, al-

meno rispetto a quelle decisamente

più esili di cui erano dotati gli stru-

menti amatoriali maggiormente dif-

I

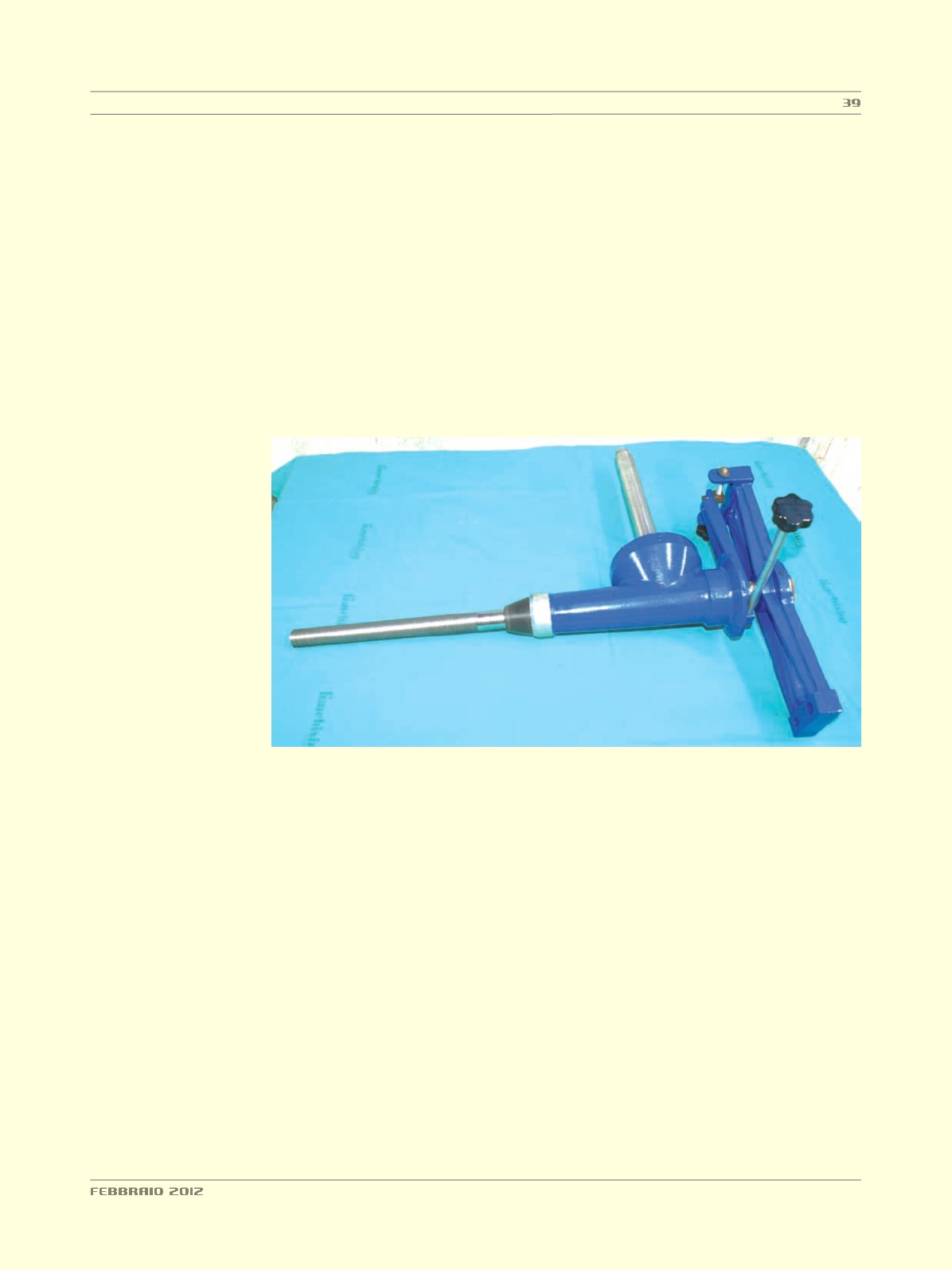

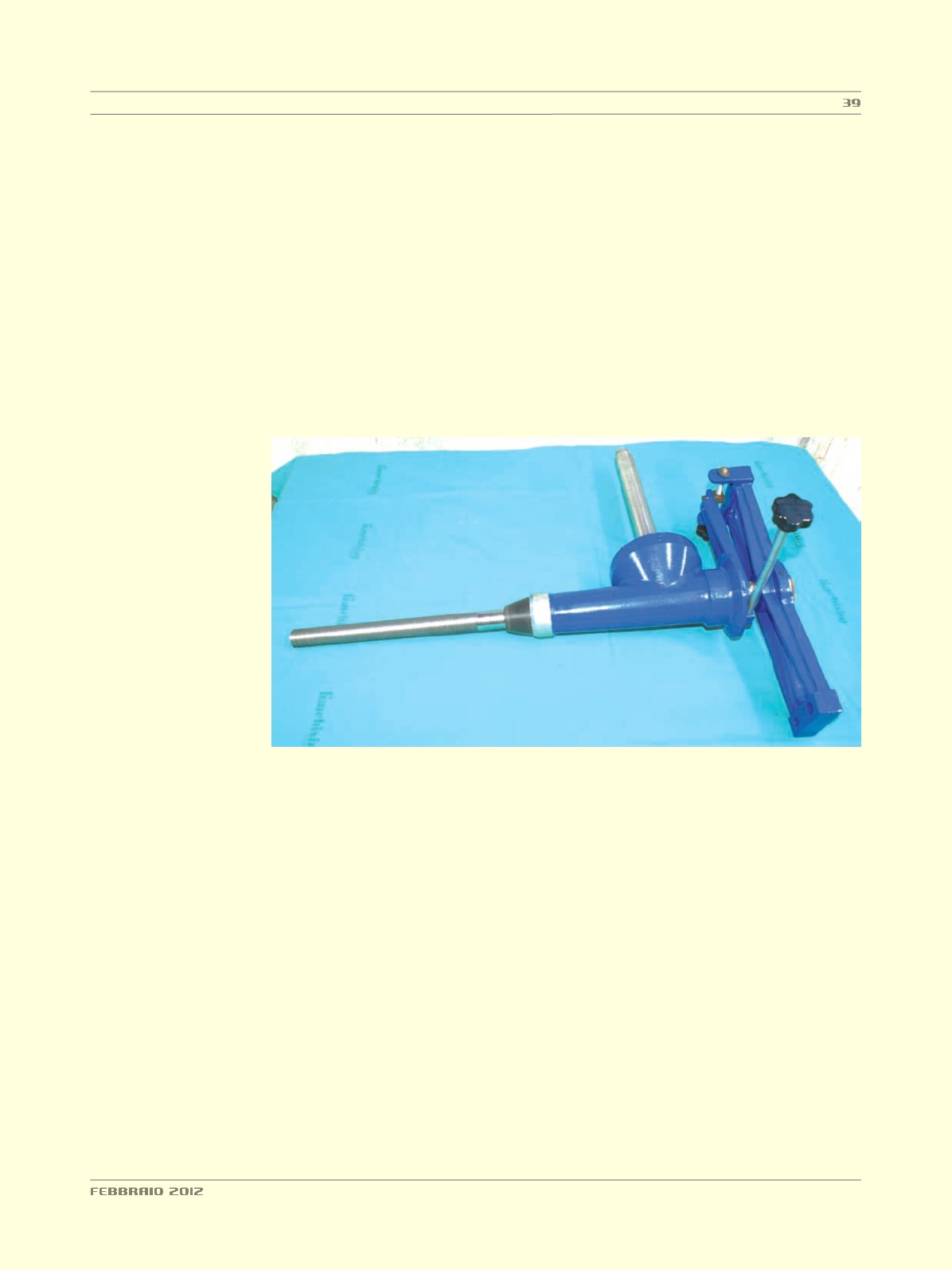

l blocco asse A.R. / asse declinazione

dopo il restauro.